肩甲骨の可動域が低下する人の傾向と自宅でできるチェック法

肩こり・背中の張り・腕の上げにくさなどに悩まされている方の多くは、実は**肩甲骨の可動域(動く範囲)**が低下している可能性があります。

肩甲骨は、肩の動きや姿勢の安定に欠かせない重要な骨です。しかし、現代のライフスタイルではこの肩甲骨が「うまく使えていない」方が非常に多く、そこからさまざまな不調につながるケースが見られます。

今回は、肩甲骨の可動域が低下しやすい人の傾向と、ご自宅で簡単にできるチェック法について、整骨院元菊陽町光の森院が解説いたします。

肩甲骨の可動域が低下するとどうなる?

肩甲骨は肋骨の上に浮かぶように位置し、腕を挙げる・引く・回すといった動作に関与します。また、首・背中・肩と広範囲の筋肉とつながっており、その動きが悪くなると以下のような不調を招きやすくなります。

慢性的な肩こり

肩の動かしづらさ(四十肩・五十肩の原因になることも)

背中の張り、姿勢の崩れ

呼吸が浅くなる

疲れやすさ、集中力の低下

では、どのような人が肩甲骨の動きに問題を抱えやすいのでしょうか?

肩甲骨の可動域が低下する人の傾向

① 長時間のデスクワークやスマホ操作

背中が丸まり、頭が前に出る姿勢が続くと、肩甲骨は外側に開いた状態で固まりやすくなります。

前方に手を伸ばしたままの姿勢が続くと、肩甲骨まわりの筋肉が縮みっぱなし・伸びっぱなしになり、可動域が低下します。

② 運動不足・体幹の筋力低下

肩甲骨を支える筋肉(菱形筋・僧帽筋・前鋸筋など)は、日常生活ではあまり使われないため、意識して動かさないと機能が低下します。とくに姿勢を支える体幹が弱っていると、肩甲骨が安定せず動きも悪くなりがちです。

③ 呼吸が浅い・肋骨が硬い

深く呼吸するためには肋骨の動きも必要です。肩甲骨は肋骨の上にあるため、呼吸が浅い=土台が動かない=肩甲骨も動きにくいという関係があります。胸郭(肋骨まわり)が硬い方も、肩甲骨の可動性が落ちやすい傾向です。

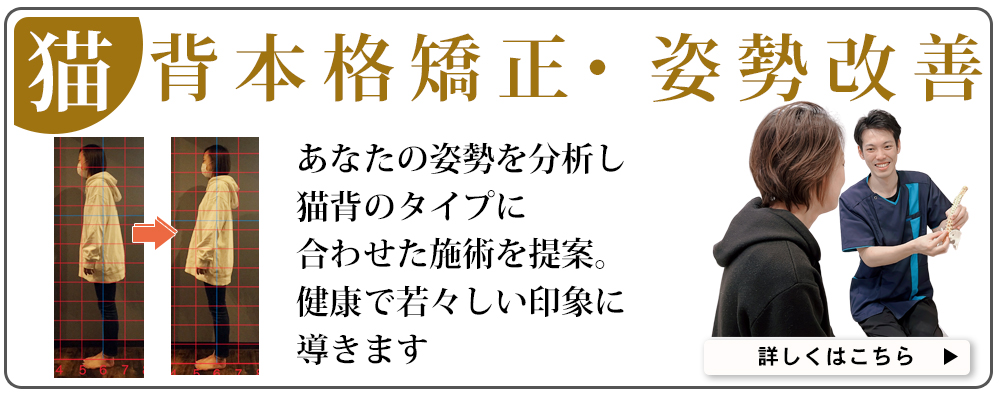

④ 姿勢が崩れている(猫背・巻き肩)

常に前かがみの姿勢でいると、肩甲骨が本来の位置より外に引っ張られたまま固定されます。この状態では、背中側の筋肉がうまく働かず、肩甲骨が“ロック”されたように動かなくなってしまいます。

自宅でできる!肩甲骨セルフチェック法

今の自分の肩甲骨がどれだけ動いているか、簡単にチェックする方法があります。

【壁ピタチェック】

壁の前に立ち、かかと・お尻・背中・後頭部を壁につけます

両腕を横からバンザイするように挙げて、手の甲と肘を壁につける

そのまま腕を上下に動かしてみましょう

✅肘や手の甲が壁から浮いてしまう

✅腕を上げると肩や背中がつっぱる

✅肩や腰に力が入ってしまう

これらに当てはまる方は、肩甲骨まわりが固くなっているサインです。

整骨院でできるサポート

整骨院元菊陽町光の森院では、肩甲骨の可動域に着目したアプローチを行っています。

肩甲骨まわりの筋肉をやさしくゆるめる手技

骨盤・背骨との連動性を整えるバランス調整

肩甲骨が滑らかに動くためのエクササイズ指導

姿勢・呼吸を整えるための生活アドバイス

セルフケアでは届かない部分まで丁寧にアプローチすることで、動きやすく疲れにくい身体づくりをお手伝いします。

まとめ

肩甲骨の可動域が低下している人には、共通した生活習慣や姿勢のクセがあります。

気になる方は、まずはご自宅でできるチェック法を試してみてください。もし違和感があれば、それは肩まわりの不調を知らせる体からのサインかもしれません。

整骨院元菊陽町光の森院では、根本的な身体の使い方を見直すサポートを行っています。肩こりや背中の重さが気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。